Von Rohstoff zu Schlüsselindustrie: Wie Gummi nach Deutschland kam

Die Bedeutung von Gummi für die moderne Industrie ist heute kaum zu überschätzen – von Fahrzeugreifen über Dichtungssysteme bis hin zu Hightech-Komponenten in Maschinen und Bauwerken. Doch die Erfolgsgeschichte begann im 19. Jahrhundert, als erstmals Naturkautschuk aus Südamerika nach Europa gelangte.

Zunächst war das Material ein exotisches Produkt: Es klebte, wurde spröde oder verlor bei Hitze seine Form. Erst mit der Erfindung der Vulkanisation durch Charles Goodyear im Jahr 1839 erhielt Gummi jene Eigenschaften, die eine industrielle Nutzung möglich machten: Elastizität, Formstabilität und Widerstandsfähigkeit.

Schon wenige Jahrzehnte später entdeckten deutsche Unternehmer und Ingenieure die Potenziale dieses vielseitigen Werkstoffs. In Städten wie Hannover, Hamburg und Mannheim entstanden die ersten Fabriken, die Kautschuk in Reifen, Schläuche und technische Produkte verwandelten. Damit legten sie den Grundstein für eine Industrie, die Deutschland bis heute prägt.

Für die aufstrebende Wirtschaft jener Zeit war Gummi mehr als nur ein neuer Werkstoff – er war ein Innovationsmotor, der gleich mehrere Branchen beflügelte: vom Transportwesen über das Baugewerbe bis hin zur Medizintechnik.

Erste Experimente und die Anfänge der Gummiherstellung

Die Ursprünge der Gummiherstellung in Deutschland reichen in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Nachdem in England und den USA erste Versuche mit Naturkautschuk gemacht wurden, erkannten auch deutsche Unternehmer das Potenzial dieses elastischen Materials. Anfangs blieb der Einsatz noch experimentell: Gummi wurde für wasserdichte Mäntel, Schuhe oder kleinere Alltagsgegenstände genutzt, war aber qualitativ unzuverlässig.

Der entscheidende Durchbruch gelang durch die Vulkanisation – ein Verfahren, bei dem Naturkautschuk mit Schwefel und Hitze behandelt wird. Dadurch entstanden Produkte, die auch bei Temperaturschwankungen ihre Form und Elastizität behielten. Diese Technologie wurde rasch nach Deutschland übernommen und diente als Ausgangspunkt für die erste industrielle Kautschukverarbeitung.

Bereits in den 1860er- und 1870er-Jahren entstanden in Städten wie Hannover, Mannheim und Hamburg die ersten Fabriken, die Gummi in größerem Maßstab verarbeiteten. Aus anfänglichen Werkstätten wurden bald mittelständische Unternehmen, die sich auf Reifen, Schläuche, Bänder und technische Dichtungen spezialisierten.

„Im Jahr 1912 stellten deutsche Forscher den ersten Autoreifen aus künstlichem Kautschuk vor … viele praktische Hindernisse verhinderten jedoch noch seine Massenproduktion.“

— Encyclopedia of Rubber (Online) über frühe Entwicklungen in Deutschland

Parallel dazu etablierte sich ein Forschungsumfeld in Chemie und Werkstoffkunde, das den Grundstein für den späteren Aufstieg der deutschen Gummiindustrie legte. Schon damals zeichnete sich ab: Der deutsche Standort setzte weniger auf Massenproduktion, sondern auf technische Qualität und Innovation – ein Leitmotiv, das die Branche bis heute prägt.

Aufstieg einer Schlüsselbranche: Die Gummiindustrie im Kaiserreich und in der Weimarer Republik

Mit dem Beginn der Industrialisierung gewann Gummi in Deutschland rasch an wirtschaftlicher Bedeutung. Ab den 1870er-Jahren entstanden mehrere Unternehmen, die später zu international bekannten Marken wurden. Besonders Continental in Hannover und Phoenix in Hamburg prägten die frühe Phase der deutschen Gummiindustrie. Sie produzierten Reifen, Förderbänder, Schläuche und technische Dichtungen – Produkte, die im aufstrebenden Maschinenbau und im Transportwesen unverzichtbar wurden.

Die Nachfrage stieg rasant, denn die Eisenbahn, der Automobilbau und die expandierende Bauwirtschaft benötigten immer mehr elastische und belastbare Materialien. Dadurch entwickelte sich Deutschland zu einem der führenden Standorte für die industrielle Gummiverarbeitung in Europa.

Auch die Chemische Industrie spielte eine Schlüsselrolle: Durch Fortschritte in der Werkstoffforschung wurden Mischungen und Herstellungsverfahren kontinuierlich verbessert. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg galt die deutsche Gummiindustrie als hoch innovativ und exportstark.

In der Weimarer Republik nach 1918 setzte sich die Entwicklung fort. Trotz wirtschaftlicher Krisen, Inflation und Reparationslasten investierten die Unternehmen in Modernisierung und Spezialisierung. Gummi wurde zunehmend als strategischer Werkstoff erkannt – nicht nur für Reifen, sondern auch für Dichtungen in Maschinen, Flugzeugen und Schiffen.

Damit etablierte sich die deutsche Gummiindustrie dauerhaft als tragende Säule der Industriewirtschaft und als wichtiger Arbeitgeber in mehreren Regionen.

Rohstoffknappheit und Innovation: Die Gummiindustrie im Zweiten Weltkrieg

Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs stand die deutsche Gummiindustrie vor einem massiven Problem: Die Lieferketten für Naturkautschuk aus Südostasien brachen durch Blockaden und Kriegsfolgen weitgehend zusammen. Da Reifen, Dichtungen und Schläuche jedoch unverzichtbar für Fahrzeuge, Flugzeuge und Rüstungsgüter waren, musste die Industrie neue Wege finden.

Die Antwort war die Entwicklung von Synthesekautschuk, in Deutschland unter dem Markennamen Buna bekannt. Produziert wurde er vor allem von der IG Farben, die hierfür großtechnische Verfahren einführte. Buna (abgeleitet von Butadien und Natrium) erwies sich als ein robuster Ersatzstoff, auch wenn er den Naturkautschuk in vielen Eigenschaften nicht vollständig ersetzen konnte.

„Im Zuge der deutschen industriellen Kriegsrüstung … war ein zentrales Element die Herstellung von Synthesekautschuk („Buna“), der für die Produktion von Reifen verwendet werden sollte.“

— Die I. G. Farben-Gesellschaft präsentiert ihren Synthesekautschuk („Buna“) (1936)

Für die deutsche Chemie- und Gummiindustrie bedeutete dies einen technologischen Quantensprung. Verfahren zur Polymerisation und zur industriellen Herstellung synthetischer Elastomere wurden zur Grundlage für die Nachkriegsentwicklung – und legten damit auch die Basis für moderne Werkstoffe wie EPDM oder Silikonkautschuk.

Gleichzeitig war die Kriegsproduktion stark von Zwangsarbeit und staatlicher Steuerung geprägt, was ein dunkles Kapitel der Industriegeschichte darstellt. Viele Werke produzierten unter schwierigen Bedingungen, teilweise direkt im Umfeld von Konzentrationslagern.

Trotz dieser Schattenseiten markierte die Zeit den Beginn einer neuen Ära: Gummi wurde erstmals unabhängig von tropischen Rohstoffen hergestellt – eine Entwicklung, die langfristig die gesamte internationale Kautschukindustrie veränderte.

Wachstumsschub im Wirtschaftswunder: Gummi als Treiber der deutschen Exportindustrie

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs begann für die deutsche Gummiindustrie eine Phase des rasanten Wiederaufbaus. In den 1950er- und 1960er-Jahren profitierten die Hersteller vom Wirtschaftswunder und der wachsenden Nachfrage nach technischen Produkten. Besonders die Automobilindustrie, die sich in dieser Zeit zur Leitbranche entwickelte, war auf hochwertige Reifen, Schläuche und Dichtungen angewiesen.

Deutsche Hersteller wie Continental, Phoenix, Metzeler und Semperit expandierten und etablierten sich als globale Player. Neben Reifen gewann die Produktion von technischen Gummiwaren an Bedeutung: Förderbänder für den Bergbau, Schwingungsdämpfer im Maschinenbau oder Abdichtungssysteme für die Bauindustrie.

Gleichzeitig investierte die Branche massiv in Forschung und Entwicklung. Neue Materialien wie EPDM-Kautschuk (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), der sich durch hohe Witterungs- und Ozonbeständigkeit auszeichnet, eröffneten völlig neue Einsatzfelder.

Ein weiterer Erfolgsfaktor war die Exportorientierung: Schon in den 1960er-Jahren zählten deutsche Gummiprodukte zu den gefragtesten weltweit. Qualität, Präzision und Langlebigkeit galten als Markenzeichen „Made in Germany“ – und halfen, die deutsche Industrie international an die Spitze zu bringen.

Für viele Regionen, etwa Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bayern, entwickelte sich die Gummiindustrie zudem zu einem wichtigen Arbeitgeber und Standortfaktor. Damit wurde sie nicht nur zum Treiber des Wirtschaftswunders, sondern auch zu einer tragenden Säule der deutschen Industriegesellschaft.

Vom Massenprodukt zur Hightech-Lösung: Strukturwandel seit den 1990er-Jahren

Mit dem Beginn der 1990er-Jahre veränderte sich die weltweite Gummiindustrie grundlegend. Globalisierung und Kostendruck führten dazu, dass einfache Produkte wie Standardreifen oder Massenware zunehmend in Niedriglohnländer verlagert wurden. Auch deutsche Hersteller mussten ihre Strategien anpassen: Während arbeitsintensive Fertigungen nach Asien oder Osteuropa abwanderten, blieb der Standort Deutschland auf Forschung, Entwicklung und High-End-Produkte fokussiert.

Ein zentraler Treiber war die Automobilindustrie, die immer anspruchsvollere Anforderungen an Materialien stellte: Hitzebeständigkeit, Leichtbau und längere Lebenszyklen wurden entscheidend. Deutsche Gummihersteller reagierten mit Spezialisierungen, etwa auf Hochleistungsdichtungen, vibrationsdämpfende Systeme oder innovative Reifenmischungen.

Gleichzeitig wuchs das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Recycling. Seit den 2000er-Jahren investieren viele Unternehmen in Verfahren zur Wiederverwertung von Altreifen, in biobasierte Elastomere und in CO₂-reduzierte Produktionsprozesse. Die Branche wandelte sich so vom klassischen Zulieferer zur innovativen Hightech-Industrie, die heute eng mit Themen wie Elektromobilität, erneuerbaren Energien und nachhaltigem Bauen verknüpft ist.

Die deutsche Kautschukindustrie erzielt jährlich rund 11 Mrd. Euro Umsatz (2023), davon etwa 40 % im Export. In der Branche sind über 70.000 Beschäftigte tätig, überwiegend im Automotive-Bereich.

(Quelle: Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie – wdk.de)

Besonders starke Cluster haben sich in Regionen wie NRW (z. B. Köln, Leverkusen), Niedersachsen (Hannover) und Bayern (Ingolstadt, Deggendorf) herausgebildet. Diese Standorte profitieren von der Nähe zu Chemieparks, Automobilwerken und Forschungsinstituten – ein weiterer Grund, warum Deutschland im Bereich technischer Kautschukprodukte weltweit eine Spitzenrolle einnimmt.

Nicht zuletzt ist auch der enorme Ersatzteilbedarf ein anhaltender Faktor, den insbesondere deutsche, mittelständische Gummihersteller zu Nutzen wissen.

„Da kommen Liebhaber alter Autos mit Originalteilen als Vorlage zu uns, weil die ehemaligen großen Hersteller so etwas nicht mehr machen.“

— K-Profi Interview mit Hans-Erich Heinze (2017, Quelle)

Meilensteine der deutschen Gummiindustrie im Überblick

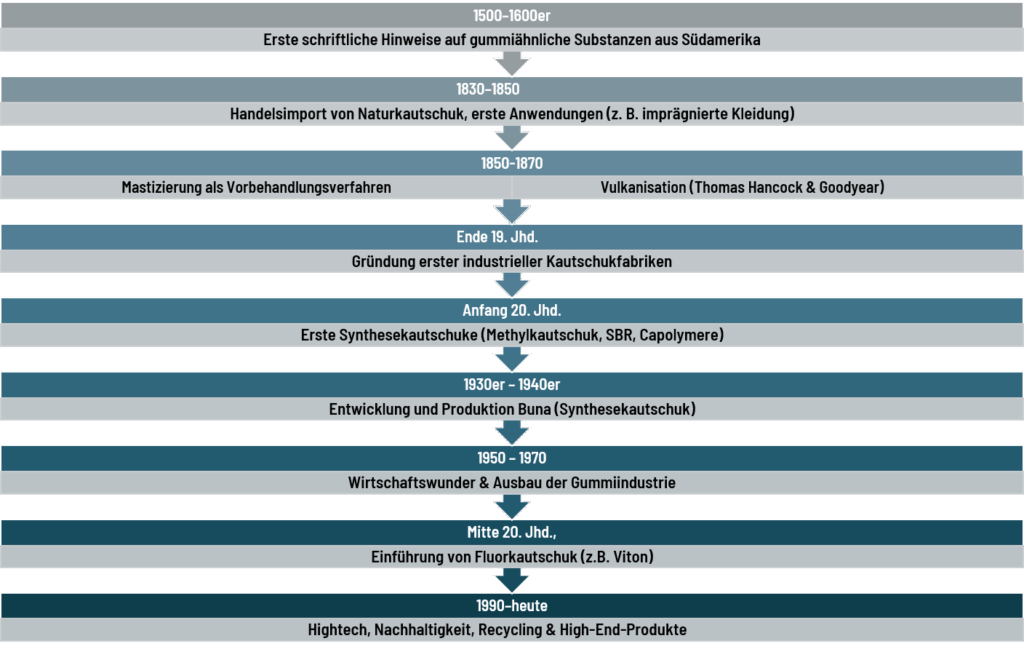

Die Entwicklung der Gummiherstellung in Deutschland ist von mehreren technologischen und wirtschaftlichen Wendepunkten geprägt. Die folgende Zeitleiste fasst die wichtigsten Stationen zusammen und zeigt, wie sich die Branche von den Anfängen mit Naturkautschuk hin zu einer globalen Hightech-Industrie entwickelt hat:

Diese Chronologie verdeutlicht, dass die deutsche Gummiindustrie immer wieder auf externe Herausforderungen – von Rohstoffengpässen bis hin zur Globalisierung – mit Innovation reagiert hat.

Zukunftsperspektiven: Innovation und Nachhaltigkeit als Leitmotive

Die deutsche Gummiindustrie steht heute an einem strategischen Wendepunkt. Klassische Massenprodukte wie Reifen oder einfache Schläuche werden zunehmend in Asien gefertigt, während sich deutsche Hersteller auf Technologie- und Qualitätsführerschaft konzentrieren.

Wussten Sie schon?

Deutschland zählt zu den führenden Standorten für technische Gummiwaren in Europa – besonders stark in den Clustern NRW, Niedersachsen und Bayern.

Ein zentrales Zukunftsthema ist die Elektromobilität: Neue Fahrzeugkonzepte erfordern spezielle Dichtungen, vibrationsarme Bauteile und besonders effiziente Reifenmischungen. Auch im Bereich Wasserstoff- und Batterietechnologien entstehen neue Anwendungen, bei denen Kautschuk eine Schlüsselrolle spielt.

Parallel dazu rücken Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft in den Fokus. Hersteller entwickeln biobasierte Elastomere, verbessern Recyclingprozesse für Altreifen und setzen auf energieeffiziente Produktionsmethoden. Politische Rahmenbedingungen wie der EU Green Deal und steigende Anforderungen an Umweltstandards verstärken diesen Trend.

Ein weiteres Wachstumsfeld liegt in der Bau- und Infrastrukturbranche. Hochleistungsdichtungen für Gebäudehüllen, Brücken oder Tunnel leisten einen wichtigen Beitrag zur Energieeffizienz und Langlebigkeit von Bauwerken.

Deutschland punktet hier mit seiner Kombination aus Forschungsclustern, starker Chemieindustrie und innovativen Mittelständlern. Gerade im internationalen Vergleich zeigt sich: Während andere Länder vor allem in der Massenfertigung stark sind, bleibt Deutschland ein globaler Hotspot für Hightech-Gummiprodukte und komplexe Anwendungen.

Damit gilt: Wer als B2B-Partner in diesem Markt erfolgreich sein will, sollte den deutschen Standort nicht nur als Lieferanten sehen, sondern als Innovationspartner für Zukunftstechnologien.

Fazit: Deutschland bleibt Innovationszentrum der Gummiindustrie

Von den ersten Experimenten mit Naturkautschuk im 19. Jahrhundert bis zu den heutigen Hightech-Anwendungen hat die deutsche Gummiindustrie eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen. Jede Epoche war geprägt von Anpassungsfähigkeit und Innovationskraft – von der Einführung der Vulkanisation über die Entwicklung des Synthesekautschuks bis hin zu modernen Recyclingverfahren.

Heute steht die Branche für Qualität, Forschung und Nachhaltigkeit. Während einfache Produktionen weltweit verteilt sind, positioniert sich Deutschland gezielt in Hightech-Segmenten wie Elektromobilität, Wasserstofftechnologien, Bauwesen und Infrastruktur. Damit bleibt der Standort ein verlässlicher Partner für B2B-Kunden, die nicht nur Produkte, sondern maßgeschneiderte Lösungen und technologische Kompetenz suchen.

Im internationalen Wettbewerb gilt: Wer Wert auf Innovation, Präzision und Nachhaltigkeit legt, kommt an den deutschen Gummiherstellern kaum vorbei.

FAQ

Die industrielle Gummiherstellung setzte in Deutschland Mitte des 19. Jahrhunderts ein, als erste Fabriken in Hannover, Mannheim und Hamburg Naturkautschuk verarbeiteten.

Naturkautschuk stammt aus tropischen Pflanzen, während Synthesekautschuk chemisch hergestellt wird. Er ist witterungsbeständiger und vielseitiger einsetzbar.

Deutsche Chemieunternehmen wie IG Farben entwickelten in den 1930er-Jahren Synthesekautschuk („Buna“) und legten damit den Grundstein für moderne Elastomere.

Besonders stark sind Niedersachsen (Hannover), NRW (Köln, Leverkusen) und Bayern (Ingolstadt, Deggendorf), wo Cluster von Herstellern und Forschungseinrichtungen angesiedelt sind.

Glossar

- Vulkanisation: Verfahren, bei dem Kautschuk mit Schwefel vernetzt wird, um elastisch und formstabil zu bleiben.

- Buna: Handelsname für synthetischen Kautschuk, entwickelt in Deutschland in den 1930er-Jahren.

- EPDM: Hochleistungs-Elastomer (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer), besonders witterungs- und ozonbeständig.

- Naturkautschuk: Aus dem Milchsaft des Kautschukbaums (Hevea brasiliensis) gewonnener Rohstoff, der hohe Elastizität besitzt, aber witterungsempfindlich ist.

- Synthesekautschuk: Industriell hergestellter Kautschuk auf Basis von Erdöl-Derivaten, anpassbar in seinen Eigenschaften und weniger abhängig von Importen.

- Moosgummi: Aufgeschäumter Weichkautschuk mit feiner Zellstruktur, leicht, elastisch und vielseitig einsetzbar, z. B. als Dichtung oder Polstermaterial.

Weiterführende Links

- Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (wdk)

- Statista: Umsatz der Kautschukindustrie in Deutschland

- VDI Nachrichten: Zukunft der Elastomere

Tabellarische Zusammenfassung

| Zeitraum | Schlüsselereignisse | Bedeutung für die Industrie |

|---|---|---|

| 1500–1600er | Erste schriftliche Hinweise auf gummiähnliche Substanzen aus Südamerika | Ebnung des späteren Handels |

| 1830–1850 | Einführung von Naturkautschuk, erste Anwendungen (z. B. imprägnierte Kleidung), Mastizierung als Vorbehandlungsverfahren, Vulkanisation durch Thomas Hancock & Goodyear | Start der systematischen Gummiverarbeitung |

| 1870–1914 | Gründung industrieller Kautschukfabriken (u.a. Continental, Phoenix, Metzeler) | Aufbau der industriellen Basis, erste Exporterfolge |

| 1930–1945 | Erste Synthesekautschuke (Methylkautschuk, SBR, Copolymere), Entwicklung von Buna-Synthesekautschuk durch IG Farben | Unabhängigkeit von tropischen Rohstoffen, Kriegswirtschaft |

| 1950–1970 | Wirtschaftswunder, starkes Wachstum im Automotive-Sektor, Einführung von Fluorkautschuk (z. B. Viton) | Internationaler Aufstieg, Exportorientierung |

| 1990–heute | Globalisierung, Spezialisierung, Nachhaltigkeit | Fokus auf High-Tech, Forschung, Recycling und neue Werkstoffe |

Schreiben Sie einen Kommentar